提到“未来学校”,这在学术界似乎已经并不是一个新鲜词汇,早在20年前,就已经有学校对“未来学校”的理念进行先行实践。

面对互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的加速迭代,世界已全面进入智能时代,尤其在疫情期间下,催生了“线上课程”,并对这一授课方式进行不断实践,那么在这样的情况下,作为一个教育者,又该如何看待呢?

“教育的任务在于,在另一个人的内在唤起一种欲望,即想要以成熟的方式存在于世界并与世界共在,也就是作为主体而存在”

——荷兰教育哲学家格特·比斯塔(Biesta)

01

未来已来

抑或未来更远?

怎么看待“未来”这个词?

“未来”其实是一个相对概念。过去诸多看似不可能实现的,在今天或迟或早地都成为了现实,如人机教学、MOOCs、机器人智学陪伴,等等。

我们逐渐脱离原有的教学范式,使用更先进的技术手段,用技术革新的方式把上千年、上百年才能实现的东西浓缩在几十年、几年甚至更短的时间内逐一实现,从这个角度讲,未来已来。

但从另一个角度看,未来更远。因为技术变革的加速和不确定性的加剧,使我们越来越难以预测和判断未来。譬如,原来的“未来十年”是很近的、比较真实的,我们大致可以基于当下预测未来学校和未来教育发展的趋势;但今天的我们再预测“未来十年”则异常困难,因为世界政治、经济、文化、科技等环境变幻莫测、错综复杂、加速更迭,这加剧了未来的偶然性、无序性、不确定性、复杂性和风险性,使得未来离我们更远,更难预测。

所以,对于教育来说,正是由于未来更远、更不确定、更复杂,才更需要我们用前瞻性思维和未来思维积极创造更美好的未来。

02

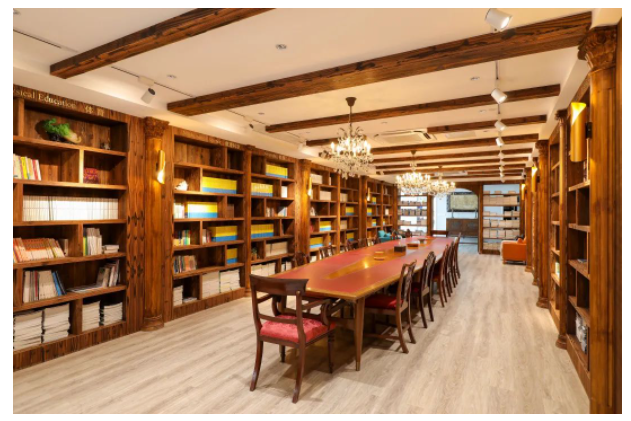

一个学校就像一所森林

荷兰教育哲学家格特·比斯塔(Biesta)曾提出“重新发现教学”的理念,他认为,“教育的任务在于,在另一个人的内在唤起一种欲望,即想要以成熟的方式存在于世界并与世界共在,也就是作为主体而存在”。

基于对传统学校教育中“教为中心”的批判,未来学校研究提出了学校从“教学型组织”向“学习型组织”的转变,呼吁“教”的退隐,提倡以学生学习为中心,使学生成为学习的主体,而教师则是“旁侧的引导者"或“学习的辅助者”,更多的是注重由外而内的言说或呼唤(即教学),而教师就是“教”与“被教”经验相遇的讲话者、言说者和呼唤者。

面对不同的学生,如何尊重学生个性的发展,如何满足不同层次学生的学习需求,课堂应该做怎样的转型,立洋不断探索打开面向未来的“教育之窗”。

通过构建良好的倾听关系,包括师生间、生生间、家校间、干群间等的倾听,形成平等、尊重、接纳的教育生态。无论“未来学校”是什么样子,

立洋相信,一位教师掌握的学科知识当然是宝贵的教学资源,但他的人格特质、人生经历,对孩子们来说是潜移默化、影响更加深远而且是独一无二的教学资源。一个学校就像一所森林,不同风格的教师营造出不同的生态环境。学校的教师经历越多元,学校的文化也就越可能拥有丰富的层次和纹理。

时间:2022-12-08 17:22:47

上一篇: 上海立洋学府最后一轮开放日即将拉下帷幕!

下一篇: 立洋学府 | 未来教育的机会藏在跨学科中